“Hair peace, bed peace”: di musica, capelli e proteste

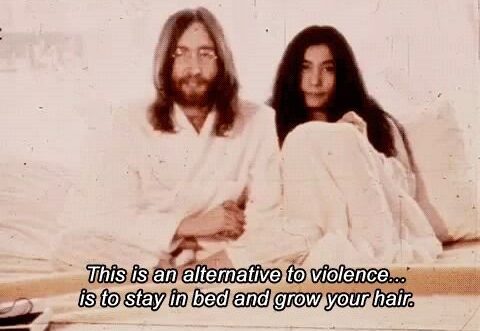

L’iconica immagine di John Lennon e Yoko Ono, chiusi nella loro stanza all’Amsterdam Hilton Hotel, entrambi con i capelli lunghissimi ed intenti a suonare e parlare di pace ai giornalisti, continua a fare il giro del mondo da più di cinquant’anni. Nel 1969, i due sposini decisero infatti di investire il tempo della loro luna di miele in tutta una serie di proteste mirate contro la guerra in Vietnam. Doveva essere qualcosa di profondamente innovativo ed inedito, ispirato all’idea di “arte” e “musica” che entrambi perseguivano. Yoko con le proprie installazioni figlie dell’avanguardia promossa da Fluxus. E John grazie all’intrigante senso dell’umorismo che aveva caratterizzato la sua carriera e quella dei Beatles, accompagnandoli lungo le strade della sperimentazione.

Nacquero così i “bed-in”, ironica storpiatura del popolare termine inglese “sit-in”. Un termine, quest’ultimo che designava quelle forme di protesta che prevedevano l’occupazione pacifica di un’intera area, più o meno pubblica, da parte dei manifestanti. John e Yoko si limitarono ad occupare la loro camera d’albergo, accogliendo ospiti e giornalisti in pigiama e senza mai uscire dal letto. Nacque proprio in quella lunga settimana la canzone pacifista forse più famosa del periodo, Give Peace a Chance, registrata per l’appunto fra le lenzuola di quello spazioso matrimoniale e servendosi, per il celebre coro, del contributo dato dai giornalisti stessi, lì presenti.

Ma il vero slogan, che fece da sfondo a quella protesta e alle altre divertenti trovate dello stravagante duo nel periodo immediatamente successivo, fu un altro. “Hair peace, bed peace”. Quattro parole scritte e riportate su milioni di cartelli a partire da quella stanza d’albergo e lungo le strade di mezzo mondo.

E i capelli, se ci pensiamo, sono stati al centro di ogni autentica rivoluzione, pubblica e privata, dai tempi più antichi fino ad oggi.

Si pensi ai vari movimenti giovanili. A teddy boys negli anni Cinquanta, con i ciuffi imperlati di brillantina. Oppure ai punk di qualche decennio più tardi, capaci di trasferire caos ed anarchia anche nella scelta delle loro acconciature. C’è poi il grandissimo mondo dei dreadlocks, simbolo del movimento rastafariano che prese piede anche in Occidente, più o meno nello stesso periodo. «Non ci preoccupa cosa dice il mondo – cantava Bob Marley in Natty Dread (1974) – noi rasta volgeremo le cose a modo nostro».

Infine, i figli dei fiori, quegli irriverenti “capelloni” che seguivano i consigli dei Lennon. Ovvero farsi crescere i capelli per la pace, nell’unica forma di resistenza talmente non violenta da sembrare quasi passiva. Eppure, tale passività infastidiva il perbenismo di adulti retrogradi, ma soprattutto del forte patriarcato che quegli adulti incarnavano. Il solo fatto di farsi crescere i capelli a quel modo rappresentava dunque una rivoluzionaria violazione della mascolinità tradizionale, a favore di un’integrazione di genere che parlasse non soltanto di pace ma anche – e più trasversalmente – di libertà ed identità.

È quanto in fondo hanno cantato, in tempi diversi, anche Niccolò Fabi (Capelli, 1997) e Lady Gaga (Hair, 2011).

Se il primo rivendicava con orgoglio la propria capigliatura, rifiutandosi di chiedere scusa «se sulla testa porto questa specie di medusa, […] non è soltanto un segno di protesta ma è un rifugio per gli insetti, un nido per gli uccelli che si amano tranquilli fra i miei pensieri e il cielo», la seconda reclamava il proprio diritto ad essere «free as my hair / libera come i miei capelli».

Oggi, nel 2022, lo stesso tipo di lotta non violenta e passiva dei figli dei fiori viene portata avanti in maniera compatta dalle donne iraniane, con linguaggi ed istanze simili e parallele. Quei capelli lunghi e fluenti vengono mostrati in piazza, letteralmente “sbandierati” contro il diktat di una femminilità tradizionale e bigotta. Ma soprattutto contro le terribili leggi morali di quel Paese, che trasformano ogni alternativa a tradizione e bigottismo in un vero e proprio reato.

La morte di Mahasa Amini ha poi esacerbato la protesta stessa, cambiandone in parte la forma.

Tagliarsi i capelli in segno di lutto è un’usanza della cultura curda. E il lutto portato in questi giorni da tutte le donne (e gli uomini) iraniani non è soltanto quello per la morte ingiusta di una giovane ragazza. È l’urlo di un mondo intero contro il predominio di dogmi illiberali e a favore invece di un’autentica libertà.

Così canta Baraye, l’inno che in questi giorni accompagna le proteste iraniane: «per ballare nei vicoli; e per il terrore che proviamo quando ci si bacia; per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle; e per cambiare le menti arrugginite». L’autore di questa canzone, il 25enne Shervin Hajipour, è stato arrestato dalle autorità iraniane lo scorso 29 settembre, poche ore dopo la pubblicazione del brano. Rilasciato qualche giorno fa, è in attesa di processo.

Monica Malfatti

Beatlemaniac di nascita e deandreiana d'adozione, osservo le cose e amo le parole: scritte, dette, cantate. Laureata in Filosofia e linguaggi della modernità a Trento, ho spaziato nell'incredibile mondo del lavoro precario per alcuni anni: da commessa di libreria a maestra elementare, passando per il magico impiego di segretaria presso un'agenzia di voli in parapendio (sport che ho pure praticato, fino alla rottura del crociato). Ora scrivo a tempo pieno, ma anche a tempo perso.